|

मानस मीमांसाः निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहिं कपट छल छिद्र न भावा

दिनेश्वर मिश्र ,

Sep 11, 2017, 7:11 am IST

Keywords: Ram Charit Manas Ram Charit Manas vyakhya Lord Ram Lord Shiv Hindu relegion Uttar Kand राम चरित मानस मानस मीमांसा उत्तर कांड भगवान राम भगवान शिव सगुण बनाम निर्गुण ब्रह्म हिन्दू धर्म व्यवस्था

कानपुरः 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' की तर्ज पर प्रभु चरित का कोई आदि, अंत नहीं... त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग के कालचक्र में अध्यात्म के अनगिन पाठ के बीच प्रभु के कितने रंग, रूप, कितने अवतार, कितनी माया, कैसी-कैसी लीलाएं, और उन सबकी कोटि-कोटि व्याख्या.

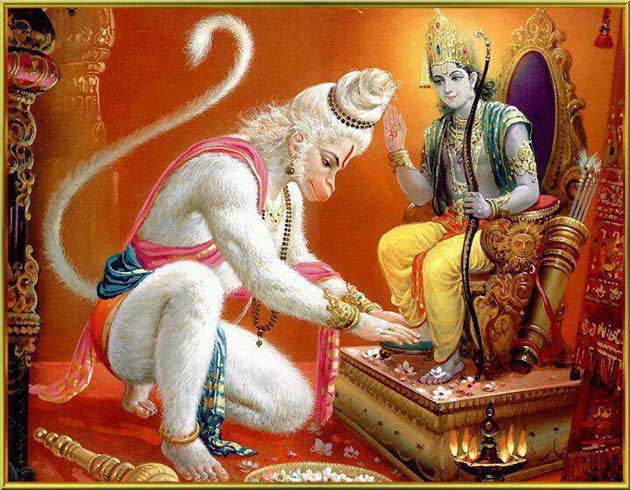

कानपुरः 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' की तर्ज पर प्रभु चरित का कोई आदि, अंत नहीं... त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग के कालचक्र में अध्यात्म के अनगिन पाठ के बीच प्रभु के कितने रंग, रूप, कितने अवतार, कितनी माया, कैसी-कैसी लीलाएं, और उन सबकी कोटि-कोटि व्याख्या.गोसाईं जी का श्री रामचरित मानस हो या व्यास जी का महाभारत, कौन, किससे, कितना समुन्नत? सबपर मनीषियों की अपनी-अपनी दृष्टि, अपनी-अपनी टीका... इसीलिए संत, महात्मन, महापुरूष ही नहीं आमजन भी इन कथाओं को काल-कालांतर से बहुविध प्रकार से कहते-सुनते आ रहे हैं. सच तो यह है कि प्रभुपाद के मर्यादा पुरूषोत्तम अवताररूप; श्री रामचंद्र भगवान के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते. तभी तो प्रभु के लीला-चरित्र के वर्णन के लिए साक्षात भगवान शिव और मां भवानी को माध्यम बनना पड़ा. राम चरित पर अनगिन टीका और भाष उपलब्ध हैं. एक से बढ़कर एक प्रकांड विद्वानों की उद्भट व्याख्या. इतनी विविधता के बीच जो श्रेष्ठ हो वह आप तक पहुंचे यह 'जनता जनार्दन' का प्रयास है. इस क्रम में मानस मर्मज्ञ श्री रामवीर सिंह जी की टीका लगातार आप तक पहुंच रही है. हमारा सौभाग्य है कि इस पथ पर हमें प्रभु के एक और अनन्य भक्त तथा श्री राम कथा के पारखी पंडित श्री दिनेश्वर मिश्र जी का साथ भी मिल गया है. श्री मिश्र की मानस पर गहरी पकड़ है. श्री राम कथा के उद्भट विद्वान पंडित राम किंकर उपाध्याय जी उनके प्रेरणास्रोत रहे हैं. श्री मिश्र की महानता है कि उन्होंने हमारे विनम्र निवेदन पर 'जनता जनार्दन' के पाठकों के लिए श्री राम कथा के भाष के साथ ही अध्यात्मरूपी सागर से कुछ बूंदे छलकाने पर सहमति जताई है. श्री दिनेश्वर मिश्र के सतसंग के अंश रूप में प्रस्तुत है, आज की कथाः ****** मोह जनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहुँ जतन न जाई। ------ प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभि अंतर मल कबहुँ न जाई।। ज्ञान/ भक्ति के मार्गों से बुद्धि शोधन की प्रक्रिया। मानस व्याख्या, वरेण्य। -------------------------- ज्ञान दीपक प्रसंग में गोस्वामीजी ने निरूपण करते हुए उसका क्रमिक वर्णन किया-- “सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जौं हरि कृपा हृदय बस आई।। जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा।। तेइ तृन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई।। नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा।।” इतना कुछ करने के बाद सबसे पहले शुद्ध कौन हुआ? तो इतना प्रयत्न कीजिए तभी मन निर्मल होगा। मन को अहीर बताया गया, तथा उसने जो दूध दुहा, उस दूध को पकाना है। “परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटै अनल अकाम बनाई।। तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावै। धृति सम जावनु देइ जमावै।। मुदिताँ मथै बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी।। तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। बिमल बिराग सुभग सुपुनीता।।”7/116/13/16 इस प्रकार पहले मानो मन शुद्ध हुआ, और उसके बाद की साधनाओं के बाद बैराग्य की बिमलता हमारे अंतःकरण में आ गयी।पर अभी बात नहीं बनी। यद्यपि नवनीत बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसे खाना हो, पर जिसे इससे घी प्राप्त करके दिया जलाना हो, उसे तो उस मक्खन को भी पकाना होगा, और तब-- “जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ।।” मन की बात पहले आ चुकी है, अब बुद्धि की बात कही गयी। आपने देखा होगा कि मक्खन में मल कोई बाहरी गंदगी न होकर दही का एक खटासयुक्त अंश बना रहता है। और मक्खन को आग पर चढ़ाने से खटास वाला वह भाग, जो “ममता मल” है, जल जायेगा। किन्तु बन्धु! घी बनाते समय यह कैसे पता चले कि मक्खन घी बन गया। इसका जबाब यह है कि बनाने वाले जानते हैं कि खटास के बिद्यमान रहने तक उसमें ‘चिड़ चिड़’की आवाज आती रहेगी, और घी बनते ही यह आवाज समाप्त हो जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि बैराग्य के साथ जो यह चिड़चिड़ापन है कि,”मैं बैराग्यवान हूँ, मेरे समान कौन बैराग्यवान है,इसको भी जलाना होगा। इसीलिए कहा गया कि- “बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ।” किन्तु अभी भी यह यात्रा समाप्त नहीं हुयी। इसीलिए कहा गया कि- “तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ। चित्त दिया भरि धरै दृढ़ समता दियटि बनाइ।।” चित्त का दिया उस घी से भरकर दृढ़ समता रूपी दीयट पर रखें। पर बिना बाती के दिया नहीं जलेगा। अतः-- “तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि।।” जिनकी चर्चा बिबाह के मंडप में चल रही है, उन तीनों अवस्थाओं का वर्णन यहाँ आया। तीन अवस्थायें जो हैं वही कपास का आवरण है तथा उसमें से रूई निकाल कर उसको गाढ़ा(दृढ़) करें और अब जो तुरीयावस्था का भान हुआ और उसी से सुन्दर बत्ती वनी। और फिर-- “एहि बिधि लेसै दीप तेज राशि बिग्यानमय। जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब।।” जब यह बिज्ञान का दीप प्रज्ज्वलित होता है, बुद्धि इतनी परिष्कृत हो जाय कि उसमें ममता न हो, सांसारिक वासनायें न हों, तब दिब्य प्रकाश होता है और “सो$हं” कहने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहीं। शंकराचार्य ने एक वाक्य कह दिया-- “कलौ बेदान्तिनः सर्वे फाल्गुने बालका इव-” यानी होली के दिनों में बच्चे जो गाली बकते हैं, उसके अर्थ का उन्हें ज्ञान थोड़े ही होता है। ऐसे ही कलियुग में बिना अर्थ अनुभव किए, ’सो$हं-सो$हं’ कहने वाले मिल जायेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात जब प्रकाश हुआ- “ सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा। आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अबिद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा। तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा। उर गृहँ बैठि ग्रंथि निरुवारा।।” तब बुद्धि उस प्रकाश में बैठकर,जो ‘जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गयीं’है, उसे खोलती है। यह पढ़कर ब्यक्ति आतंकित हो जाता है। ज्ञान की साधना क्या इतनी कठिन है? गोस्वामीजी को लिखना पड़ा-- “कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक।” उसको कहना कठिन सुनकर उसको समझना कठिन तथा समझकर उसको क्रियान्वित करना तो और भी कठिन है। और वह भी-- “होइ घुनाच्छर न्याय ज्यौं पुनि प्रत्यूह अनेक।” इस प्रकार एक तो ज्ञान का, पुरुषार्थ का मार्ग है, जिससे हम बुद्धि को निर्मल बनायें। पर तुलसीदासजी तो नन्हें बालक की तरह हैं। वे मानते हैं कि अगर बड़ा बालक हो, तो उसे अपनी गन्दगी तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्यक्ति तो मल का ही बना है-- “मोह जनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहुँ जतन न जाई।” गंदगी दूर करने के लिए पहले कपड़े को साबुन से धोएँ और बाद में स्वच्छ जल से कपड़े में लगे साबुन को धोएँ। इसी तरह से साधना और सत्कर्म से मलिनता को धोने के उपरान्त फिर साधन को भी धो डालिए। और वह भी शुद्ध जल से । वह शुद्ध जल है-- “प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई।” किन्तु यह तो जो बड़े हैं, समर्थ हैं, उनके लिए है। पर नन्हा बालक क्या करे? भगवान ने कहा कि जीव मुझे पा तो सकता है, किन्तु शर्त यह है कि-- “निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहिं कपट छल छिद्र न भावा।” पर नन्हें बालक को तो अपनी स्वच्छता का प्रयत्न तो स्वयं करना ही नहीं है। उसकी स्वच्छता का प्रबंध तो माँ को करना पड़ता है। इसीलिए गोस्वामीजी कहते हैं कि ज्ञानी भले ही इस ज्ञान मार्ग से स्वच्छता प्राप्त करें, पर हम तो छोटे बच्चे हैं, अतः हमको जो निर्मलता मिलेगी,वह तो कृपा से ही मिलेगी, और वह कृपा किसकी होगी- “जनकसुता जगजननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की। ताके जुग पद कमल मनावउँ। जासु कृपा निरमल मति पावउँ ।।” और जब किशोरीजी की कृपा से बुद्धि निर्मल होती है तो इसमें ब्यक्ति को किसी प्रकार से अभिमान भी नहीं हो सकता। क्योंकि माँ छोटे बालक को जो भी देती है, वह उसकी योग्यता के फलस्वरूप नहीं, अपितु उसकी असमर्थता से रीझ कर देती है। गोस्वामीजी ने कहा कि ज्ञान का दीपक जलाना बड़ा कठिन है, और भक्ति मणि सरल है। बृन्दाबन के एक साधक ने प्रश्न किया कि पढ़कर तो नहीं लगता कि भक्तिमणि को पाना सरल है, क्योंकि इसकी प्राप्ति का जो उपाय बताया गया, वह कहीं से सरल नहीं लगता-- “पावन पर्वत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना।। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी।। भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी।।” कहा गया कि भाई! इसमें छूटा क्या? ज्ञान चाहिए, बैराग्य चाहिए, बेद पुराण का अध्ययन चाहिए, सब कुछ चाहिए तो फिर इसमें सरलता क्या हुयी? तो गोस्वामीजी ने एक संकेत दे दिया। वहाँ ज्ञान दीपक में जो पाना है, सब अपने प्रयत्न से पाना हैँ। और यहाँ पर सब कठिन वस्तुओं को पाना है, पर पाना कृपा से है। भगवान ज्ञान, बैराग्य, सुमति और भाव सब एकत्रित कर देते हैं। प्रसंग आता है, कि हनुमानजी जब लंका की यात्रा से वापस आते हैं, तो भगवान उन्हें हृदय से लगाकर पूछते हैं कि, इस यात्रा में तुम्हें आने जाने में कुछ अन्तर प्रतीत हुआ? हनुमानजी ने कहा,जाते समय अनेक विघ्न आए, जंगल, पहाड़ों में भटकना पड़ा, अनशन किया तब कहीं समुद्र पार करने की स्थिति आई। मैनाक, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी के रूप में न जाने कितने ब्यवधान आए, किन्तु वापसी में कोई विघ्न नहीं आया। भगवान ने पूछा-ऐसा कैसे? जब तुम उसी मार्ग से गये और उसी मार्ग से लौटे, तो फिर अन्तर कैसे आ गया? हनुमानजी ने कहा-”प्रभु! गया था साधना के मार्ग से, और लौटा तो किशोरीजी ने कृपा मार्ग से भेज दिया। तो ज्ञान के मार्ग पर पग पग पर विघ्न हैं, किन्तु कृपा के मार्ग में तो कोई विघ्न है ही नहीं। हनुमानजी का यह नियम रहा कि वे प्रभु को प्रणाम करने के बाद उनके चरणों को कसकर पकड़ लेते थे। पहली बार जब उनका मिलन हुआ, तो लिखा गया कि-- “प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना।” यानी चरणों में गिरे और चरणों को कसकर पकड़ लिया। किन्तु लंका से लौटने के बाद उन्होंने प्रभु को प्रणाम तो पहले जैसा ही किया, किन्तु उसे कसकर पकड़ने का प्रयास नहीं किया, अपितु-- “सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत। चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत।।” प्रभु ने कहा चरण कस के नहीं पकड़ा, कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो। हनुमानजी ने कहा, माँ ने मुझे उपदेश दिया कि अब तुम उन्हें पकड़ने की चेष्टा मत करना, वे ही तुम्हें पकड़ेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ब्यक्ति युवक है, तो अपने आप खड़ा होगा, पर बच्चा जब छोटा होगा,तो माँ उसको गोदी में लिए रहेगी। और जब पिता की गोद में उसे देंगी, तो स्वाभाविक रूप से पिता को ही उस बच्चे को पकड़ना होगा। हनुमानजी का संकेत यही है कि अब तो मैं माँ की कृपा और करुणा प्राप्त करके लौटा हूँ, इसलिए मैं यह चिन्ता क्यों करूँ कि ईश्वर निरंतर मेरी पकड़ में बना रहे। अब तो बस इस कृपा की अनुभूति हो रही है। गोस्वामीजी तो स्वयं अपने आपको नन्हा सा बालक मानते हैं। गायत्री मंत्र से व ज्ञान दीपक से बुद्धि शुद्ध होती है। किन्तु हमारी बुद्धि शुद्धि तो माँ ही करती हैं, अपनी अहैतुकी कृपा से। आगे की कथा यात्रा .... सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। भजहु राम पद पंकज,अस सिद्धान्त बिचारि।। उत्तरकांड, मानस, सर्वश्रेष्ठ-पथ-भवमुक्ति ---------------------^----------------- नवविधा भक्ति में दास्य भक्ति महानतम् भक्ति है। “सेवा धरम परम गहनोयोगिनामप्यगम्यः”। “राम ते अधिक राम कर दासा।” की उक्ति जितनी पवननंदन श्रीहनुमानजी में घटित होती है, उतनी किसी अन्य भक्त में नहीं। “जानि राम सेवा सरस,समुझि करब अनुमान। पुरुषा ते सेवक भये, हर ते भे हनुमान।।” भगवान शंकर राम-सेवा हेतु हनुमान बने। हनुमान-बाहुक में गोस्वामीजी ने लिखा-- “ज्ञान, गुनवान, बलवान, सेवा-सावधान, साहेब सुजान सों हमारे हनुमान हौं।” भारतीय जनजीवन में पूर्णावतार श्रीराम की अपेक्षा भी जिन्हें अधिक गौरव और स्नेह उपलब्ध है, वे सेवाधर्म के साकार श्रीविग्रह आंजनेय ही हैं। विशाल नगरों से लेकर नन्हें से गाँव तक में सिंदूर से लिप्त उनकी प्रतिमायें इसी श्रद्धा-भावना की प्रतीक हैं। जिस प्रकार की विलक्षणताओं का समावेश श्री रामभद्र के चरित्र में भी उपलब्ध नहीं होता है, उस प्रकार की अलौकिक गाथायें श्रीहनुमानजी के जन्म- कर्म के साथ जुड़ी हुयी हैं। स्वयं गोस्वामीजी के संबंध में उपलब्ध जन-श्रतियों में भी आंजनेय का उल्लेख आता है। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा से वे चित्रकूट जाते हैं, वहाँ उन्हें अपने प्रभु का साक्षात्कार होता है। श्रीरामचरितमानस में प्रभु का जो अन्तिम चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें वे अपने सभी सर्वाधिक अंतरंग भक्तों से घिरे हुए उपवन में विराजमान हैं। श्री भरतजी के द्वारा बिछाये गये पीताम्बर पर श्रमित रामभद्र विराजमान थे। श्रीभरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनकी सेवा में संलग्न थे। इस मधुर झाँकी का चित्र प्रस्तुत करते हुए मानसाचार्य भगवान शंकर ने खुले शब्दों में घोषणा की कि हनुमान के समान कोई दूसरा भाग्यशाली भक्त नहीं है, जिनकी प्रीति और सेवा की सराहना प्रभु स्वयं श्रीमुख से करते हैं--- हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गये जहाँ सीतल अँवराई।। भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई।। मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई।। हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी।। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई।। उक्त पंक्तियों का महत्त्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि वे ऐसे समय में कही गयी हैं, जब श्रीभरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे महानतम् पात्र वहाँ विद्यमान हैं। आंजनेय की सेवाभावना की समग्रता पर विचार करते हुए, इन पंक्तियों की सार्थकता को आत्मसात् किया जा सकता है। जहाँ तक सेवा-भाव की पूर्णता का संबंध है, आंजनेय भरतजी और लक्ष्मणजी से भी आगे हैं, यह असंदिग्ध शब्दों में कहा जा सकता है। श्रीभरत और लक्ष्मण भगवान राम से भ्रातृत्व के संबंध से जुड़े हुए हैं, अतः उन दोनों की सेवा भावना कर्तब्य के नाते भी आवश्यक थी। आंजनेय के साथ इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी। भौतिक जगत की दृष्टि से उनमें और राघव में देश,जाति और वर्गगत दूरियाँ विद्यमान थीं। वे प्रारंभ से ही श्रीरामभद्र के सहचर नहीं हैं। वैदेही के अन्वेषण काल में विरह-ब्याकुल राम से उनका मिलन होता है। पर एक क्षण के मिलन में ही प्रभु, उनसे इतना अधिक अपनत्व का अनुभव करने लगे कि ऐसा लगा ही नहीं कि वे प्रथम बार मिल रहे हैं। उस समय उनके मुख से एक वाक्य निकला-- “तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना।” और अंजनानंदन ने अपनी सेवा के द्वारा इसकी सार्थकता सिद्ध कर दी। प्रथम मिलन में ही प्रभु उनकी इस क्षमता से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें लंका-विजय के पश्चात् श्रीभरत तक शीघ्र संदेश पहुँचाने की आवश्यकता का बोध हुआ, तब उन्होंने यह भार तो पवनपुत्र को सौंपा ही, पर साथ-ही-साथ यह भी कहा कि वे बटु रूप में अयोध्या जाकर यह कार्य संपन्न करें-- प्रभु हनुमंतहिं कहा बुझाई।धरि बटु रूप अवधपुर जाई।। भरतहिं कुसल हमार सुनाएहु।समाचार लै तुम्ह चलि आएहु।। आंजनेय ज्ञानिनामाग्रगण्य होने के बाद भी भावनात्मक दृष्टि से वे अपने और ईश्वर के बीच में माँ और पुत्र के नाते की भावना करते हैं। एक नन्हा बालक जैसे माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है, वैसी ही परिस्थिति की अनुभूति वे स्वयं में करते हैं--- ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानउँ नहिं कछु भजन उपाई।। सेवक सुत पितु मातु भरोसे। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे।। इस नम्रता भरी प्रार्थना के बाद जब वे श्रीराघवेन्द्र और शेषावतार लक्ष्मण को अपने स्कंध पर आरूढ़ होने की प्रार्थना करते हैं तो साधारण प्रतीत होने वाली इस घटना में भी उनके असाधारण सेवा-भाव का सत्य सामने आता है। लक्ष्मण, रामभद्र के महान सेवक हैं। परन्तु उनके लिए प्रभु को छोड़कर किसी अन्य की सेवा करना संभव नहीं है। भले ही स्वयं प्रभु ही इसका आदेश क्यों न दें। इसलिए वनयात्रा के प्रसंग में प्रभु के द्वारा दिए गये गुरुजनों की सेवा के आदेश को वे अस्वीकार कर देते हैं-कहते हैं--- गुरु पितु मातु न जानउँ काहू। कहहुँ सुभाइ नाथ पतियाहू।। इससे सर्वथा भिन्न समस्या श्रीभरत के सामने है। वे स्वभाव से इतने अधिक संकोची हैं कि रामभद्र के सन्निकट रहकर, उनकी ब्यक्तिगत सेवा नहीं कर पाते। वे उनके आदेश का पालन करते हुए गुरुजनों की ही नहीं, सारी प्रजा की भी सेवा करते हैं। उनके गुणों का विकास श्रीराघव से दूर रहकर ही हो पाता है। इस तरह श्रीभरत और लक्ष्मण सेवा के एक पक्ष का ही निर्वाह कर पाते हैं। सेवा की समग्रता तो केवल पवनपुत्र में ही है। वे प्रभु और उनके भक्तों की सेवा समान रूप में करने में सफल हो पाते हैं। प्रभु के सन्निकट रहकर भी वे उतने ही प्रकाशित होते हैं, जितने उनसे दूर जाकर। वे संकोची हैं, पर इतने नहीं कि प्रभु की ब्यक्तिगत सेवा से बंचित रहें। वे प्रहरी, वाहन और चरण-संवाहक के रूप में सन्निकट रहकर सेवा करते दिखाई देते हैं, और दूर जाकर तो उन्होंने इतने असंभव कार्य संभव कर दिखाए, जिनकी गणना भी कठिन है। उनके सुपुष्ट स्कंध भगवान और भक्त का भार समान रूप से उठा सकते हैं। वे पवनपुत्र हैं जिनका अहर्निश सेवा करना ही धर्म है। श्रीभरतजी का कथन भी सेवा-भाव से ओतप्रोत है-कहते हैं- जौं सनमानहिं सेवक जानी। जौं परिहरहिं मलिन मन जानी।। मोरे सरन रामहिं की पनहीं। राम सुस्वामि दोष सब जनहीं।। चित्रकूट यात्रा में वे सिर के बल चलते हैं,यह सोचकर कि प्रभु पावों के बल चले थे-- सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सबतें सेवक धरम कठोरा।। भगवान राम के वन जाते समय, श्रीलक्ष्मणजी की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं--- उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरन अकुलाइ। नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह, तजहु न काह बसाइ।। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के साथ जाकर उनकी सेवा करने का कैसा सुन्दर उपदेश दिया है-- रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इनके बस होहू।। सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई।। जेहिं न राम बन लहहिं कलेसू। सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू।। भगवान भी अपनी सेवक-वत्सलता का परिचय देते हुए कहते हैं-- सुनु कपि जियँ मानसि जनि ऊना। तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना।। समदरसी मोहिं कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ।। हनुमानजी ने विभीषण से अविस्मरणीय बात कही-- सुनहुँ विभीषण प्रभु कै रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती।। कहहु कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना।। अस मैं अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर।। अंगद से जब भगवान अयोध्या से लौट जाने को कहते हैं, तब अंगदजी भगवान से प्रार्थना करते हैं-यही सेवक-सेब्य भाव है---- मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता।। तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा।। बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना।। नीचि टहल गृह के सब करिहौं। पद पंकज बिलोकि भव तरिहौं।। मानस में इस दिब्यतम् भाव के अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। यही दास्य भक्ति है। इसका मानस में एक दिब्यतम् स्वरूप देखना आवश्यक होगा--हनुमानजी में अहंकार की छाया का दिखाई पड़ना आश्चर्यजनक नहीं। अंतर यही है कि जहाँ संसार में अधिकांश लोगों में यह अहंकार होता है कि मैं विद्वान् हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, वहाँ हनुमानजी का अहंकार भक्त का, सेवक का अहं है। भक्त/सेवक इस अहं को छोड़ना नहीं चाहता, अपितु चाहता है कि सर्वदा यह अहं बना रहे। सुतीक्ष्णजी ने भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जीवन से यह अभिमान कभी न जाय। भगवान को आश्चर्य हुआ। वे बोले-लोग अहंकार छोड़ना चाहते हैं,पर तुम यह क्या कह रहे हो? सुतीक्ष्णजी ने कहा-हाँ प्रभु! मैं यही चाहता हूँ कि--- अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे।। ---मैं प्रभु का सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी हैं,यह अहंकार भूलकर भी मेरे जीवन से न जाय। हनुमानजी के जीवन में भी जो अहं है, वह दास का अहं है-- “दासो$हं कौसलेन्द्रस्य”। ऐसा अहं जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। इसका एकमात्र कारण यह है कि संसार का जितना अहं है, वह दूसरे को अपने से तुच्छ दिखलाता है। पर जिसने भगवान के दासत्व का अहंकार स्वीकार कर लिया, उसकी दृष्टि में संसार में सभी उससे बड़े हो जाते हैं-- सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामि भगवंत।। अतः सबको चाहिए कि भगवान के प्रेम-विह्वल होकर तन-मन-धन सब अर्पण करके भगवान की दास्य-भक्ति को अपनाये। आज की मानस-सेवा यहीं तक-- नमन सबहिं। |

अन्य धर्म-अध्यात्म लेख

- कब और कहां बनाया जाता है उल्टा स्वास्तिक? बहुत कम लोगों को पता होगी इसकी वजह

- माघ मास में भूलकर भी ना डालें तुलसी में ये 5 चीजें

- भगवान शिव के खास भक्तों में शामिल होते हैं सावन में जन्में लोग

- रामकृष्ण परमहंस की अद्वभुत 'वानरोपासना'

- हनुमान जयंती 2023: अतुलित बल धामं.. हेम शैलाभदेहं..

- ढाई करोड़ के आभूषणों से सजेगी गणपति बप्पा की मूर्ति

- कीनाराम बाबा के 424वें जन्मोत्सव पर महिला मण्डल का सराहनीय योगदान

- पितृ पक्ष में नई चीजें खरीदने की क्यों की जाती है मनाही?

- धन का अंबार लगा देगी सही दिशा में रखी गुल्लक

- मई में होगा इन ग्रहों का गोचर, बनेगा बेहद शुभ योग

वोट दें

क्या आप कोरोना संकट में केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों से संतुष्ट हैं? |

|

|

हां

|

|

|

नहीं

|

|

|

बताना मुश्किल

|

|

|

|

ऑडियो

- मुस्कान मेल एपिसोड आठः एआइजी एक पहल परिवार के डॉ ज्ञान सिंह गौडपाल जी और सुमेधा मैम ने की तारीफ , कहा सब सुनें होगा लाभ

- मुस्कान मेल नव शृंखला अंक 1

- शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खायें वरना होगा नुकसानः डॉ रवि गोगिया, वरिष्ठ आयुर्वैदिक चिकित्सक

- सबकी पुकार जय श्री राम, भक्ति गीत

- वाराणसी पुल हादसे के शिकार लोगों को भोजपुरी गायक की श्रद्धांजलि