|

Saturday, 20 April 2024 |

а§Ь৮১ৌ а§Ь৮ৌа§∞а•Н৶৮ а§Ха•Л а§ђа•Ба§Ха§Ѓа§Ња§∞а•На§Х ৐৮ৌа§Па§В

а§Ж৙а§Ха§Њ а§Єа•Н৵ৌа§Ч১ [а§≤а•Йа§Ч а§З৮ ] / [৙а§Ва§Ьа•Аа§Ха§∞а§£]

৵ড়৙а•На§∞ ৮ড়а§∞а§Ъа•На§Ыа§∞ а§≤а•Ла§≤а•Б৙ а§Ха§Ња§Ѓа•Аа§Г ৵а§∞а•На§£а§Ња§ґа•На§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ ৵а•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§Ха§Њ а§Е৵ুа•Ва§≤а•Нৃড়১ а§Єа•Н৵а§∞а•В৙, ৵ড়а§Ша§Я৮

৶ড়৮а•З৴а•Н৵а§∞ ুড়৴а•На§∞ ,

Aug 17, 2017, 7:12 am IST

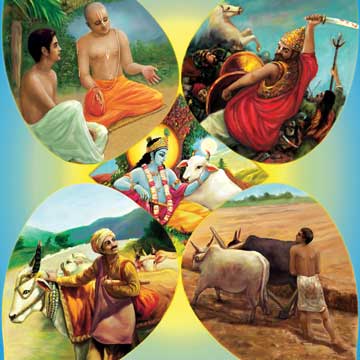

Keywords: Ram Charit Manas Ram Charit Manas vyakhya Hindu relegion Hindu religious system Varanashram а§∞а§Ња§Ѓ а§Ъа§∞ড়১ ুৌ৮৪ а§≠а§Ч৵ৌ৮ ৴ড়৵ ুৌ৮৪ а§Ѓа•Аа§Ѓа§Ња§Ва§Єа§Њ а§Й১а•Н১а§∞а§Ха§Ња§Ва§° а§≠а§Ч৵ৌ৮ а§∞а§Ња§Ѓ а§Єа•Га§Ја•На§Яа§њ ৵а§∞а•На§£а§Ња§ґа•На§∞а§Ѓ ৵а•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ ৵а§∞а•На§£а§Ња§ґа•На§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ ৵а•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ

а§Хৌ৮৙а•Ба§∞а§Г 'а§єа§∞а§њ а§Е৮а§В১ а§єа§∞а§њ а§Х৕ৌ а§Е৮а§В১ৌ' а§Ха•А ১а§∞а•На§Ь ৙а§∞ ৙а•На§∞а§≠а•Б а§Ъа§∞ড়১ а§Ха§Њ а§Ха•Ла§И а§Ж৶ড়, а§Еа§В১ ৮৺а•Аа§В... ১а•На§∞а•З১ৌ, ৶а•Н৵ৌ৙а§∞, ৪১ৃа•Ба§Ч, а§Ха§≤а§ѓа•Ба§Ч а§Ха•З а§Ха§Ња§≤а§Ъа§Ха•На§∞ а§Ѓа•За§В а§Еа§Іа•Нৃৌ১а•На§Ѓ а§Ха•З а§Е৮а§Чড়৮ ৙ৌ৆ а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ ৙а•На§∞а§≠а•Б а§Ха•З а§Хড়১৮а•З а§∞а§Ва§Ч, а§∞а•В৙, а§Хড়১৮а•З а§Е৵১ৌа§∞, а§Хড়১৮а•А а§Ѓа§Ња§ѓа§Њ, а§Ха•Иа§Єа•А-а§Ха•Иа§Єа•А а§≤а•Аа§≤а§Ња§Па§В, а§Фа§∞ а§Й৮ а§Єа§ђа§Ха•А а§Ха•Ла§Яа§њ-а§Ха•Ла§Яа§њ ৵а•На§ѓа§Ња§Ца•На§ѓа§Њ.

а§Хৌ৮৙а•Ба§∞а§Г 'а§єа§∞а§њ а§Е৮а§В১ а§єа§∞а§њ а§Х৕ৌ а§Е৮а§В১ৌ' а§Ха•А ১а§∞а•На§Ь ৙а§∞ ৙а•На§∞а§≠а•Б а§Ъа§∞ড়১ а§Ха§Њ а§Ха•Ла§И а§Ж৶ড়, а§Еа§В১ ৮৺а•Аа§В... ১а•На§∞а•З১ৌ, ৶а•Н৵ৌ৙а§∞, ৪১ৃа•Ба§Ч, а§Ха§≤а§ѓа•Ба§Ч а§Ха•З а§Ха§Ња§≤а§Ъа§Ха•На§∞ а§Ѓа•За§В а§Еа§Іа•Нৃৌ১а•На§Ѓ а§Ха•З а§Е৮а§Чড়৮ ৙ৌ৆ а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ ৙а•На§∞а§≠а•Б а§Ха•З а§Хড়১৮а•З а§∞а§Ва§Ч, а§∞а•В৙, а§Хড়১৮а•З а§Е৵১ৌа§∞, а§Хড়১৮а•А а§Ѓа§Ња§ѓа§Њ, а§Ха•Иа§Єа•А-а§Ха•Иа§Єа•А а§≤а•Аа§≤а§Ња§Па§В, а§Фа§∞ а§Й৮ а§Єа§ђа§Ха•А а§Ха•Ла§Яа§њ-а§Ха•Ла§Яа§њ ৵а•На§ѓа§Ња§Ца•На§ѓа§Њ.а§Ча•Ла§Єа§Ња§Иа§В а§Ьа•А а§Ха§Њ ৴а•На§∞а•А а§∞а§Ња§Ѓа§Ъа§∞ড়১ ুৌ৮৪ а§єа•Л а§ѓа§Њ ৵а•На§ѓа§Ња§Є а§Ьа•А а§Ха§Њ а§Ѓа§єа§Ња§≠а§Ња§∞১, а§Ха•М৮, а§Ха§ња§Єа§Єа•З, а§Хড়১৮ৌ а§Єа§Ѓа•Б৮а•Н৮১? ৪৐৙а§∞ ু৮а•Аа§Ја§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•А а§Е৙৮а•А-а§Е৙৮а•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ, а§Е৙৮а•А-а§Е৙৮а•А а§Яа•Аа§Ха§Њ... а§За§Єа•Аа§≤а§ња§П а§Єа§В১, ু৺ৌ১а•Нু৮, ু৺ৌ৙а•Ба§∞а•Ва§Ј а§єа•А ৮৺а•Аа§В а§Жа§Ѓа§Ь৮ а§≠а•А а§З৮ а§Х৕ৌа§Уа§В а§Ха•Л а§Ха§Ња§≤-а§Ха§Ња§≤а§Ња§В১а§∞ а§Єа•З а§ђа§єа•Б৵ড়৲ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Єа•З а§Х৺১а•З-а§Єа•Б৮১а•З а§Ж а§∞а§єа•З а§єа•Иа§В. а§Єа§Ъ ১а•Л а§ѓа§є а§єа•И а§Ха§њ ৙а•На§∞а§≠а•Б৙ৌ৶ а§Ха•З а§Ѓа§∞а•Нৃৌ৶ৌ ৙а•Ба§∞а•Ва§Ја•Л১а•Н১ু а§Е৵১ৌа§∞а§∞а•В৙; ৴а•На§∞а•А а§∞а§Ња§Ѓа§Ъа§В৶а•На§∞ а§≠а§Ч৵ৌ৮ а§Ха•З а§Єа•Ба§В৶а§∞ а§Ъа§∞ড়১а•На§∞ а§Ха§∞а•Ла§°а§Ља•Ла§В а§Ха§≤а•Н৙а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§≠а•А а§Ча§Ња§П ৮৺а•Аа§В а§Ьа§Њ а§Єа§Х১а•З. ১а§≠а•А ১а•Л ৙а•На§∞а§≠а•Б а§Ха•З а§≤а•Аа§≤а§Њ-а§Ъа§∞ড়১а•На§∞ а§Ха•З ৵а§∞а•На§£а§® а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Єа§Ња§Ха•Нৣৌ১ а§≠а§Ч৵ৌ৮ ৴ড়৵ а§Фа§∞ а§Ѓа§Ња§В а§≠৵ৌ৮а•А а§Ха•Л а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ ৐৮৮ৌ ৙а•Ьа§Њ. а§∞а§Ња§Ѓ а§Ъа§∞ড়১ ৙а§∞ а§Е৮а§Чড়৮ а§Яа•Аа§Ха§Њ а§Фа§∞ а§≠а§Ња§Ј а§Й৙а§≤а§ђа•На§І а§єа•Иа§В. а§Па§Х а§Єа•З ৐৥৊а§Ха§∞ а§Па§Х ৙а•На§∞а§Ха§Ња§Ва§° ৵ড়৶а•Н৵ৌ৮а•Ла§В а§Ха•А а§Й৶а•На§≠а§Я ৵а•На§ѓа§Ња§Ца•На§ѓа§Њ. а§З১৮а•А ৵ড়৵ড়৲১ৌ а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ а§Ьа•Л ৴а•На§∞а•За§Ја•Н৆ а§єа•Л ৵৺ а§Ж৙ ১а§Х ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•З а§ѓа§є 'а§Ь৮১ৌ а§Ь৮ৌа§∞а•Н৶৮' а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа§Ња§Є а§єа•И. а§За§Є а§Ха•На§∞а§Ѓ а§Ѓа•За§В ুৌ৮৪ а§Ѓа§∞а•На§Ѓа§Ьа•На§Ю ৴а•На§∞а•А а§∞ৌু৵а•Аа§∞ а§Єа§ња§Ва§є а§Ьа•А а§Ха•А а§Яа•Аа§Ха§Њ а§≤а§Чৌ১ৌа§∞ а§Ж৙ ১а§Х ৙৺а•Ба§Ва§Ъ а§∞а§єа•А а§єа•И. а§єа§Ѓа§Ња§∞а§Њ а§Єа•Ма§≠а§Ња§Ча•На§ѓ а§єа•И а§Ха§њ а§За§Є ৙৕ ৙а§∞ а§єа§Ѓа•За§В ৙а•На§∞а§≠а•Б а§Ха•З а§Па§Х а§Фа§∞ а§Е৮৮а•На§ѓ а§≠а§Ха•Н১ ১৕ৌ ৴а•На§∞а•А а§∞а§Ња§Ѓ а§Х৕ৌ а§Ха•З ৙ৌа§∞а§Ца•А ৙а§Вৰড়১ ৴а•На§∞а•А ৶ড়৮а•З৴а•Н৵а§∞ ুড়৴а•На§∞ а§Ьа•А а§Ха§Њ ৪ৌ৕ а§≠а•А а§Ѓа§ња§≤ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И. ৴а•На§∞а•А ুড়৴а•На§∞ а§Ха•А ুৌ৮৪ ৙а§∞ а§Ча§єа§∞а•А ৙а§Ха•Ь а§єа•И. ৴а•На§∞а•А а§∞а§Ња§Ѓ а§Х৕ৌ а§Ха•З а§Й৶а•На§≠а§Я ৵ড়৶а•Н৵ৌ৮ ৙а§Вৰড়১ а§∞а§Ња§Ѓ а§Ха§ња§Ва§Ха§∞ а§Й৙ৌ৲а•На§ѓа§Ња§ѓ а§Ьа•А а§Й৮а§Ха•З ৙а•На§∞а•За§∞а§£а§Ња§Єа•На§∞а•Л১ а§∞а§єа•З а§єа•Иа§В. ৴а•На§∞а•А ুড়৴а•На§∞ а§Ха•А ু৺ৌ৮১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З ৵ড়৮ুа•На§∞ ৮ড়৵а•З৶৮ ৙а§∞ 'а§Ь৮১ৌ а§Ь৮ৌа§∞а•Н৶৮' а§Ха•З ৙ৌ৆а§Ха•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П ৴а•На§∞а•А а§∞а§Ња§Ѓ а§Х৕ৌ а§Ха•З а§≠а§Ња§Ј а§Ха•З ৪ৌ৕ а§єа•А а§Еа§Іа•Нৃৌ১а•На§Ѓа§∞а•В৙а•А а§Єа§Ња§Ча§∞ а§Єа•З а§Ха•Ба§Ы а§ђа•Ва§В৶а•З а§Ыа§≤а§Хৌ৮а•З ৙а§∞ ৪৺ু১ড় а§Ь১ৌа§И а§єа•И. ৴а•На§∞а•А ৶ড়৮а•З৴а•Н৵а§∞ ুড়৴а•На§∞ а§Ха•З ৪১৪а§Ва§Ч а§Ха•З а§Еа§В৴ а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Б১ а§єа•И, а§Жа§Ь а§Ха•А а§Х৕ৌа§Г **** ৵ড়৙а•На§∞ ৮ড়а§∞а§Ъа•На§Ыа§∞ а§≤а•Ла§≤а•Б৙ а§Ха§Ња§Ѓа•Аа•§ а§Е৮ৌа§Ъа§Ња§∞ ৪৆ а§ђа•Га§Ја§≤а•А а§Єа•Н৵ৌুа•Аа•§(7/99/8 ুৌ৮৪) -------------- а§Єа•В৶а•На§∞ а§Ха§∞а§єа§ња§В а§Ѓа§Ц а§Ь৙ ১৙ а§®а§Ња§®а§Ња•§ а§Ѓа•За§≤а§њ а§Ь৮а•За§К а§≤а•За§єа§ња§В а§Ха•Ба§¶а§Ња§®а§Ња•§а•§(7/99/2 ুৌ৮৪) ৵а§∞а•На§£а§Ња§ґа•На§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ ৵а•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§Ха§Њ а§Е৵ুа•Ва§≤а•Нৃড়১ а§Єа•Н৵а§∞а•В৙, ৵ড়а§Ша§Я৮ ুৌ৮৪-а§Й১а•Н১а§∞а§Ха§Ња§Ва§°, ৵ড়а§Ъа§Ња§∞а§£а•Аа§ѓ-১৕а•На§ѓ, а§Єа§Ъа•З১а§Х ---------------------------------- ুৌ৮৪ а§Ха•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Ѓа•За§В а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£ ৴а§∞а•Аа§∞ ৵ড়ৣৃ а§Єа•З৵৮ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৮৺а•Аа§В а§єа•И- “а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£а§Єа•На§ѓ ৴а§∞а•Аа§∞а•Ла§ѓа§Ѓа•Н а§Ха•На§Ја•Б৶а•На§∞а§Ха§Ња§Ѓа§Ња§ѓ ৮а•З৙а•Нৃ১а•З” ৃ৶ড় а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£ а§ђа•З৶а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§≠а•А ৵ড়ৣৃ а§Ха•А а§Й৙а§≤а§ђа•На§Іа§њ а§Ха•Л а§≤а§Ха•На§Ја•На§ѓ ৐৮ৌ а§≤а•З, ১৐ а§Й৮а•На§єа•За§В а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£ а§Ѓа•За§В ৵а•З а§єа•А а§Ча•Ба§£ а§Е৙а•За§Ха•Нৣড়১ а§єа•И, а§Ьа§ња§Єа§Ха§Њ а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц а§Ча•А১ৌ а§Ѓа•За§В а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ ৴ু, ৶ু, ১৙ а§Ж৶ড় а§Єа•З а§єа•А а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় ৵ড়ৣৃৌа§≠а§ња§Ѓа•Ба§Ц а§ђа•Г১а•Н১ড় а§Єа•З а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Є ১а§∞а§є ু৮а•Ба§Єа•На§Ѓа•Г১ড় а§Фа§∞ а§Ча•А১а•Ла§Ха•Н১ ৶а•Л৮а•Ла§В а§єа•А а§≤а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ха•Л ুৌ৮৪ а§Ха•А а§Па§Х ৙а§Ва§Ха•Н১ড় а§Ѓа•За§В а§Єа§Ѓа•За§Я а§≤а§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ а§Ха•Нৣ১а•На§∞а§ња§ѓ ৵а§∞а•На§£ а§Ха•З а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ѓа•За§В а§≠а•А а§Ча•Ба§£а•Ла§В а§Ха•З а§Єа•Н৕ৌ৮ ৙а§∞ а§Й৶а•Н৶а•З৴а•На§ѓа§Ѓа•Ва§≤а§Х১ৌ а§Ха•Л а§єа•А а§Еа§Іа§ња§Х а§Ча•Ма§∞৵ ৙а•На§∞৶ৌ৮ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Ња•§ а§Ха•Нৣ১а•На§∞а§ња§ѓ а§Ха§Њ а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§Ха§∞а•Н১а•Н১৐а•На§ѓ а§єа•И ,৙а•На§∞а§Ьа§Њ а§Ха§Њ а§Єа§Ва§∞а§Ха•На§Ја§£а•§ а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Ха•Л а§Єа§ђа§Єа•З а§Еа§Іа§ња§Х ৙а•На§∞а§ња§ѓ ৙а•На§∞а§Ња§£ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ ৙а•На§∞а§Ња§£ а§Ха•З а§Єа§Ва§∞а§Ха•На§Ја§£ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ьа•Иа§Єа•З а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Єа§≠а•А а§Й৙ৌৃ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И, а§Йа§Єа•А ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ ুৌ৮৪ а§Ха•А ুৌ৮а•Нৃ১ৌ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Ха•Ва§≤ а§∞а§Ња§Ьа§Њ (а§Ха•Нৣ১а•На§∞а§ња§ѓ) а§Ха•Л ৙а•На§∞а§Ьа§Њ а§Єа•З ৙а•На§∞а§Ња§£ а§Ха•З ৪ুৌ৮ ৙а•На§∞а•За§Ѓ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ а§Ча•А১ৌ а§Ѓа•За§В а§Ха•Нৣ১а•На§∞а§ња§ѓ а§Ха•З ৴а•Ма§∞а•На§ѓ, а§Іа•Иа§∞а•На§ѓ а§Ж৶ড় а§Ьড়৮ а§Ча•Ба§£а•Ла§В а§Ха§Њ а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И, ুৌ৮৪ а§Ха•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Ѓа•За§В а§Й৮а§Ха•А а§Єа§Ња§∞а•Н৕а§Х১ৌ ১а§≠а•А а§єа•И, а§Ьа§ђ а§З৮ а§Ча•Ба§£а•Ла§В а§Ха§Њ а§Й৙ৃа•Ла§Ч ৙а•На§∞а§Ьа§Њ а§Ха•З а§Єа§Ва§∞а§Ха•На§Ја§£ а§Ѓа•За§В а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§П, ৮৺а•Аа§В ১а•Л а§ѓа§є а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•И а§Ха§њ а§З৮ а§Ча•Ба§£а•Ла§В а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§∞а§Ња§Ьа§Њ, а§Е৙৮а•З а§Еа§єа§В а§Ха§Њ ৙а•На§∞৶а§∞а•Н৴৮ а§єа•А а§Ха§∞а•За•§ а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ьа§єа§Ња§Б а§Ча•А১ৌ а§Ѓа•За§В а§Ча•Ба§£а•Ла§В а§Ха§Њ ৵а§∞а•На§£а§® ৙а•На§∞ৌ৙а•Н১ а§єа•Л১ৌ а§єа•И, ৵৺ৌа§Б ুৌ৮৪ а§Ѓа•За§В а§Й৮ а§Ча•Ба§£а•Ла§В а§Ха•А а§Й৙ৃа•Ла§Чড়১ৌ ৙а§∞ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§°а§Ња§≤а§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ ুৌ৮৪ а§Ха•А ুৌ৮а•Нৃ১ৌ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Ха•Ва§≤, а§∞а§Ња§Ьа§Њ а§Ха•Л а§∞а§Ња§Ь৮а•А১ড় а§Ха§Њ а§≠а•А а§Ьа•На§Юৌ৮ а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П, а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ ৴ৌ৪৮ а§Ха•А а§Єа•Ба§ђа•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§∞а§Ња§Ь৮а•А১ড় а§Ха§Њ а§Ьа•На§Юৌ৮ ৙а§∞ুৌ৵৴а•На§ѓа§Х а§єа•Иа•§ ৵а•И৴а•На§ѓ а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ѓа•За§В а§ѓа§є ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ-а§≠а•З৶ а§Фа§∞ а§Єа•Н৙ৣа•На§Я а§єа•Л а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•А১ৌ а§Ѓа•За§В а§Й৮ а§Ха§∞а•На§Ѓа•Ла§В а§Ха•А а§Уа§∞ а§Єа§Ва§Ха•З১ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Ьড়৮а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З ৵а•И৴а•На§ѓ ৲৮ а§Й৙ৌа§∞а•На§Ьড়১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Хড়৮а•Н১а•Б ুৌ৮৪ а§Ха§Њ ৙а•На§∞৴а•Н৮ ১а•Л а§ѓа§є а§єа•И а§Ха§њ а§Ха•Га§Ја§њ, а§Ча•Л৙ৌа§≤৮ а§Фа§∞ а§µа§Ња§£а§ња§Ьа•На§ѓ а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ ৵а•И৴а•На§ѓ, а§Ьа§ња§Є ৲৮ а§Ха§Њ а§Й৙ৌа§∞а•На§Ь৮ а§Ха§∞а•За§Ча§Њ, а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Й৙ৃа•Ла§Ч а§Ха§ња§Є ৶ড়৴ৌ а§Ѓа•За§В а§єа•Ла§Ча§Ња•§ ৃ৶ড় ৵৺ ৵ড়৵ড়৲ а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓа•Ла§В а§Єа•З ৲৮ а§Єа§Ва§Ча•На§∞а§є а§Ха§∞১ৌ а§єа•Ба§Ж а§Єа•Н৵ৃа§В а§Ха•Л ৵а•И৴а•На§ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Жа§∞а•Ба•Э ুৌ৮ а§≤а•З а§Фа§∞ а§За§Є ৲৮ а§Ха§Њ а§Й৙ৃа•Ла§Ч, а§Е১ড়৕ড় а§Єа•З৵ৌ а§Фа§∞ ৴ড়৵ ৙а•Ва§Ьа§Њ а§Ѓа•За§В ৮ а§Ха§∞а•З, ১а•Л ুৌ৮৪ а§Ха•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Ѓа•За§В а§ѓа§є ৵а•И৴а•На§ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•А а§Єа•Н৵а•Аа§Ха•Г১ড় а§Еুৌ৮а•На§ѓ а§єа•Ла§Ча•Аа•§ ৴ড়৵ ৙а•Ва§Ьа§Њ а§Ха§Њ ১ৌ১а•Н৙а§∞а•На§ѓ а§ѓа§є а§єа•И а§Ха§њ а§Ьа•Иа§Єа•З ৴ড়৵, а§ђа•Ьа•З а§Й৶ৌа§∞ ৶ৌ১ৌ а§єа•Иа§В, а§Йа§Єа•А ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Й৮а§Ха•А а§≠а§Ха•Н১ড় а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•З ৵а•И৴а•На§ѓ а§Ха•Л а§≠а•А а§Й৶ৌа§∞১ৌ ৙а•Ва§∞а•Н৵а§Х ৲৮ а§Ха§Њ ৵ড়১а§∞а§£ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ а§Ча•А১ৌ а§Ѓа•За§В ৙а§∞а§ња§Ъа§∞а•На§ѓа§Њ (а§Єа•З৵ৌ) ৴৐а•Н৶ а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З а§Ъ১а•Ба§∞а•Н৕-৵а§∞а•На§£ а§Ха•З а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•А а§ђа•На§ѓа§Ња§Ца•На§ѓа§Њ а§Ха•А а§Ча§ѓа•А а§єа•Иа•§ а§Єа•З৵ৌ ৴৐а•Н৶, а§Єа§Ва§Ха•Нৣড়৙а•Н১ а§єа•Л১а•З а§єа•Ба§П а§≠а•А а§ђа•Нৃৌ৙а§Х а§Еа§∞а•Н৕ ৵ৌа§≤а§Њ а§єа•Иа•§ а§Єа•З৵ৌ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•З ৪ৌ৕ а§ђа•Ьа•А а§єа•А ু৮а•Л৵а•Иа§Ьа•На§Юৌ৮ড়а§Х а§Ьа§Яа§ња§≤১ৌ а§Ха§Њ ৪ৌু৮ৌ а§Ха§∞৮ৌ ৙а•Ь১ৌ а§єа•Иа•§ а§Єа•З৵ৌ, а§Ьа§ђ а§Єа•Н৵а•За§Ъа•На§Ыа§Њ а§Єа•З а§Ха•А а§Ьৌ১а•А а§єа•И, ১а•Л а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§Ча•Ма§∞৵ а§Ха•А а§Е৮а•Ба§≠а•В১ড় а§єа•Л১а•А а§єа•И, ৙а§∞ а§Ьа§ђ а§Ха§ња§Єа•А ৙а§∞ а§ђа§≤ৌ১а•Н а§≤ৌ৶а•А а§Ьৌ১а•А а§єа•И, ১৐ а§ѓа§Њ ১а•Л а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Ѓа•За§В а§єа•А৮ а§≠ৌ৵৮ৌ а§Ха§Њ а§Й৶ৃ а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§ѓа§Њ ৵ড়৶а•На§∞а•Ла§єа•А а§ђа•Г১а•Н১ড় а§Ха§Њ а§Й৶ৃ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Є ৵а§∞а•На§£ а§Ѓа•За§В а§Єа•З৵ৌ, а§К৙а§∞ а§Єа•З а§Жа§∞а•Л৙ড়১ а§єа•И, а§Е১а§Г а§Йа§Єа§Ха•А ১৶а•На§Ь৮а•На§ѓ-৙а•На§∞১ড়а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§≠а•А а§Єа•Н৵ৌа§≠ৌ৵ড়а§Х а§єа•Иа•§ а§Ча•А১ৌ а§Ха•З а§Ха§Ња§≤ а§Ѓа•За§В ৵ড়৶а•На§∞а•Ла§є а§Ха•А а§Єа§Ѓа§Єа•На§ѓа§Њ ৮৺а•Аа§В ৕а•Аа•§ а§Єа§Ва§≠৵১а§Г а§Йа§Єа•З ৙а•Ва§∞а•Н৵ а§Ха§∞а•На§Ѓа•Ла§В а§Ха§Њ ৙а§∞а§ња§£а§Ња§Ѓ ুৌ৮а§Ха§∞ а§За§Є ৵а§∞а•На§£ ৮а•З а§Єа•Н৵а•Аа§Ха§Ња§∞ а§Ха§∞ а§≤а§ња§ѓа§Њ а§єа•Ла•§ а§Хড়৮а•Н১а•Б а§Ча•Ла§Єа•Н৵ৌুа•Аа§Ьа•А а§Ха•З а§Ха§Ња§≤ а§Ѓа•За§В а§Єа•Н৕ড়১ড় ৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১ড়১ а§єа•Л а§Ъа•Ба§Ха•А ৕а•Аа•§ ৵ড়৶а•З৴а•А а§Жа§Ха•На§∞а§Ѓа§£а•Ла§В а§Єа•З ৵а§∞а•На§£а§Ња§ґа•На§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•А а§ђа•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§єа§ња§≤ а§Ъа•Ба§Ха•А ৕а•Аа•§ ৵а§∞а•На§£-а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•Л а§И৴а•Н৵а§∞ а§Ха•А а§Ха•Г১ড় ুৌ৮а§Ха§∞ а§Єа•Н৵а•Аа§Ха§Ња§∞ а§Ха§∞ а§≤а•З৮а•З а§Ха•А а§ђа•Г১а•Н১ড় а§≠а•А а§Єа§В৴ৃৌа§Ъа•На§Ы৮а•Н৮ а§єа•Л а§Ъа•Ба§Ха•А ৕а•Аа•§ а§Йа§Ъа•На§Ъ ৵а§∞а•На§£ ৵ৌа§≤а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ъа§∞ড়১а•На§∞ а§З১৮ৌ а§Ча§ња§∞ а§Ъа•Ба§Ха§Њ ৕ৌ а§Ха§њ а§Е৮а•На§ѓ а§≤а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха•З ু৮ а§Ѓа•За§В а§ѓа§є ৙а•На§∞৴а•Н৮ а§Й৆৮ৌ а§Єа•Н৵ৌа§≠ৌ৵ড়а§Х ৕ৌ а§Ха§њ а§З১৮а•З ৶а•Ба§Ја•На§Ха§∞а•На§Ѓ а§Ха•З ৐ৌ৶ а§≠а•А а§Ха§ња§Єа•А ৵а§∞а•На§£ а§Ха§Њ ৙৵ড়১а•На§∞ ুৌ৮ৌ а§Ьৌ৮ৌ а§Ха•Иа§Єа•З а§Єа•Ба§Єа§Ва§Ч১ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ ১а•На§∞ড়৵а§∞а•На§£, ৮ড়а§∞а§Ва§Ха•Б৴ а§єа•Ла§Ха§∞ а§Е৙৮а•А ু৮ুৌ৮а•А а§Ха§∞ а§∞а§єа•З ৕а•За•§ а§Ъ১а•Ба§∞а•Н৕-৵а§∞а•На§£ а§Ха§Њ а§Жа§Ъа§∞а§£, а§Й৮а§Ха•А ১а•Ба§≤৮ৌ а§Ѓа•За§В ৮ড়৴а•На§Ъড়১ а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В ৴а•На§∞а•За§Ја•Н৆ а§•а§Ња•§ ৃ৶а•Нৃ৙ড় а§Йа§Є а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха•А ুৌ৮а•Нৃ১ৌ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Ха•Ва§≤ а§Йа§Єа•З а§Ъ১а•Ба§∞а•Н৕-৵а§∞а•На§£ а§Ха§Њ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Єа•Н৵а•Аа§Ха§Ња§∞ ৮৺а•Аа§В а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ ৕ৌ, ৙а§∞ а§Ха§≤а§ња§ѓа•Ба§Ч а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•З ৮ড়а§∞а•Ва§™а§£ а§Ѓа•За§В ৵ড়৵ড়৲ ৵а§∞а•На§£а•Ла§В ৙а§∞ а§Ьа•Л а§Жа§∞а•Л৙ а§≤а§Ча§Ња§П а§Ча§ѓа•З а§єа•Иа§В, а§Й৮а•На§єа•За§В а§Ха•З৵а§≤ ৴ৌ৪а•Н১а•На§∞а•Аа§ѓ ুৌ৮а•Нৃ১ৌ а§Ха•З а§Єа§В৶а§∞а•На§≠ а§Ѓа•За§В а§єа•А ৮ড়৮а•Н৶৮а•Аа§ѓ а§Ха§єа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§•а§Ња•§ ১а•Ба§≤৮ৌ а§Ха•З а§≤а§ња§П, ৶а•Л ৙а§Ва§Ха•Н১ড়ৃа•Ла§В а§Ха§Њ а§Й৶а•На§Іа§∞а§£ а§Єа§Ѓа•Аа§Ъа•А৮ а§єа•Ла§Ча§Ња•§ а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£а•Ла§В а§Ха•А а§Е৵৪а•Н৕ৌ а§Ха§Њ а§Ъড়১а•На§∞а§£-- ৵ড়৙а•На§∞ ৮ড়а§∞а§Ъа•На§Ыа§∞ а§≤а•Ла§≤а•Б৙ а§Ха§Ња§Ѓа•Аа•§ а§Е৮ৌа§Ъа§Ња§∞ ৪৆ а§ђа•Га§Ја§≤а•А а§Єа•Н৵ৌুа•Аа•§а•§ ৵৺а•Аа§В ৙а§∞ ৴а•Б৶а•На§∞а•Ла§В а§Ха•А а§Жа§≤а•Ла§Ъ৮ৌ а§Ѓа•За§В а§Ха§єа§Њ а§Ча§ѓа§Њ-- а§Єа•В৶а•На§∞ а§Ха§∞а§єа§ња§В а§Ѓа§Ц ,а§Ь৙, ১৙ а§®а§Ња§®а§Ња•§ а§Ѓа•За§≤а§њ а§Ь৮а•За§К а§≤а•За§єа§ња§В а§Ха•Ба§¶а§Ња§®а§Ња•§а•§ а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£а•Ла§В ৙а§∞ а§Ьа•Л а§Жа§∞а•Л৙ а§≤а§Ча§Ња§П а§Ча§ѓа•З а§єа•Иа§В, ৵а•З ১а•Л а§єа§∞ ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Єа•З ৮ড়а§В৶৮а•Аа§ѓ а§єа•Иа§В а§єа•А, а§Хড়৮а•Н১а•Б ৴а•Б৶а•На§∞ а§Ха•А а§Ьড়৮ а§Ха§Ња§∞а•На§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Єа§Ѓа§Ња§≤а•Ла§Ъ৮ৌ а§Ха•А а§Ча§ѓа•А а§єа•И, а§Й৮а•На§єа•За§В а§Єа•Н৵১а§Г а§Е৙৵ড়১а•На§∞ а§Ха§∞а•На§Ѓ ৮৺а•Аа§В а§Ха§єа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ь৙, ১৙, а§Ѓа§Ц, ৶ৌ৮ а§Ж৶ড় а§Єа•Н৵১а§Г ৙а•На§∞৴а§В৪৮а•Аа§ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§єа•А ুৌ৮а•З а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ра§Єа•А а§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ѓа•За§В а§З৮а§Ха•А а§Жа§≤а•Ла§Ъ৮ৌ а§Ха§Њ а§Па§Хুৌ১а•На§∞ а§Жа§Іа§Ња§∞ а§ѓа§єа•А ৕ৌ а§Ха§њ а§ѓа§є ৴а•В৶а•На§∞ а§Ха§Њ “а§Єа•Н৵-а§Іа§∞а•На§Ѓ”৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§ѓа§єа§Ња§Б а§Ча•А১ৌ а§Ха•З а§Йа§Є ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ а§Ха•А а§Єа•На§Ѓа•Г১ড় а§Ж১а•А а§єа•И, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В ৴а•На§∞а•Аа§Ха•Га§Ја•На§£ ৮а•З а§Єа•Ба§Жа§Ъа§∞ড়১ а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ а§≠а•А “৙а§∞-а§Іа§∞а•На§Ѓ” а§Ха•Л а§≠ৃৌ৵৺ ুৌ৮ৌ а§єа•Иа•§ ৙а§∞ а§Йа§Є а§Єа§Ѓа§ѓ а§ѓа§є ১а§∞а•На§Х а§Єа§∞а§≤১ৌ а§Єа•З ৴а•Б৶а•На§∞ ৵а§∞а•На§£ а§Ха•З а§Ча§≤а•З а§Й১а§∞৮а•З ৵ৌа§≤а§Њ ৮৺а•Аа§В а§•а§Ња•§ (а§Жа§Ь ১а•Л а§Фа§∞ а§≠а•А ৮৺а•Аа§В а§єа•И)а•§ а§Йа§Єа§Ха•З ৪ৌু৮а•З ১а•Л а§Па§Х а§Єа•Аа§Іа§Њ а§Єа§Њ ১а§∞а•На§Х ৕ৌ а§Ха§њ а§ѓа§є а§Хড়১৮ৌ а§ђа•Ьа§Њ а§Е৮а•На§ѓа§Ња§ѓ а§єа•И а§Ха§њ ৪১а•На§Ха§∞а•На§Ѓ а§Ха§∞৮а•З ৙а§∞ а§≠а•А а§єа§Ѓа•За§В а§єа•А৮ ুৌ৮ৌ а§Ьа§Ња§ѓа•З а§Фа§∞ ৶а•Ба§Ја•На§Ха§∞а•На§Ѓ а§Ха§∞৮а•З ৙а§∞ а§≠а•А а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£ ৙а•Ва§Ьа•На§ѓ ৐৮ৌ а§∞а§єа•За•§ а§Ра§Єа•А а§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ѓа•За§В а§Єа§Ѓа§Ња§Ь а§Ѓа•За§В а§Еа§В১а§Г а§Єа§Ва§Ша§∞а•На§Ј а§Й৆৮ৌ а§Єа•Н৵ৌа§≠ৌ৵ড়а§Х а§єа•А а§•а§Ња•§ а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х а§ђа•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§Ѓа•За§В а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•А а§Єа•Н৵а•Аа§Ха•Г১ড় а§Е৮а•За§Х а§Х৆ড়৮ৌа§За§ѓа§Ња§В а§Й১а•Н৙৮а•Н৮ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•А ৕а•Аа•§ а§Е১а§Г ৙а•На§∞а§Ња§Ъа•А৮ а§ђа•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§Ха•З ৴а•На§∞৶а•На§Іа§Ња§≤а•Ба§Уа§В а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ ৵ড়৴а•За§Ј а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Ьа§ђ а§За§Єа§Ѓа•За§В а§Єа•Н৵ৌа§∞а•Н৕৺ৌ৮ড় а§Ха•А а§≠а•А ৙а§∞а§ња§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ьа•Ба•Ь а§Ча§ѓа•А ১а•Л ৙а•На§∞১ড়а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§єа•Л৮ৌ а§Єа§єа§Ь а§•а§Ња•§ а§Шৌ১-৙а•На§∞১ড়а§Шৌ১ а§Ха•А-а§Єа•А а§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ѓа•За§В а§Ьа•Л а§Й৶а•На§Ча§Ња§∞ ৮ড়а§Ха§≤ а§Єа§Х১а•З ৕а•З, а§Й৮а•На§єа•Аа§В а§Ха•Л а§єа§Ѓ ৴а•В৶а•На§∞ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•А а§ђа•На§ѓа§Ња§Ца•На§ѓа§Њ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•А ৙а§Ва§Ха•Н১ড় а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞১ড়৐ড়ুа•Н৐ড়১ ৙ৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§ѓа§є а§Ха§єа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И а§Ха§њ ৵ড়৙а•На§∞ а§Ха•А а§Е৵ুৌ৮৮ৌ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а§Њ ৴а•Б৶а•На§∞ ৴а•Ла§Х а§Ха§∞৮а•З а§ѓа•Ла§Ча•На§ѓ а§єа•Иа•§ ৪ৌ৕ а§єа•А а§Йа§Єа§Ха•З а§Ьа•На§Юৌ৮ৌа§≠ড়ুৌ৮ а§Фа§∞ а§Ѓа•Ба§Ца§∞১ৌ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§≠а•А а§Йа§Єа§Ха•А а§Жа§≤а•Ла§Ъ৮ৌ а§Ха•А а§Ча§ѓа•А а§єа•Иа•§ а§Ьа•Л а§≤а•Ла§Ч ৵а§∞а•На§£а§Ња§ґа•На§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•З а§И৴а•Н৵а§∞а§Ха•Г১ а§єа•Л৮а•З а§Ха•З ৵ড়৴а•Н৵ৌ৪а•А а§єа•Иа§В, а§Й৮а§Ха•Л а§Ра§Єа§Њ а§Єа•Ла§Ъ৮ৌ а§Еа§Єа§Ва§Ч১ ৮৺а•Аа§В ৕ৌ а§Ха§њ а§Ра§Єа•А ু৮৪а•Н৕ড়১ড় а§Ѓа•За§В ৴а•Б৶а•На§∞ а§Єа•З৵ৌ৲а§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ ৙ৌа§≤৮ ৮৺а•Аа§В а§Ха§∞ а§Єа§Ха§§а§Ња•§ а§Ча•А১ৌ а§Фа§∞ ুৌ৮৪ а§Ха•А ুৌ৮а•Нৃ১ৌа§Уа§В а§Ѓа•За§В а§За§Є ৶ড়৴ৌ а§Ѓа•За§В а§Єа§∞а•Н৵৕ৌ а§Єа§Ња§Ѓа•На§ѓ а§єа•Л১а•З а§єа•Ба§П а§≠а•А ুৌ৮৪ а§Ха•А ৙а§Ва§Ха•Н১ড়ৃৌа§Б ১১а•На§Ха§Ња§≤а•А৮ а§Єа§Ѓа§Єа•На§ѓа§Њ а§Ха§Њ ৙а•На§∞১ড়৮ড়৲ড়১а•Н৵ а§Ха§∞১а•А а§єа•Иа§Ва•§ ৙а•Б৮а§∞а•На§Ь৮а•Нু৵ৌ৶ а§Фа§∞ а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х১ৌ ৶а•Л৮а•Ла§В а§єа•А а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•А а§Іа§Ња§∞а§£а§Њ а§Ха•Л ৙а•Ба§Ја•На§Я а§Ха§∞১а•А а§єа•Иа§Ва•§ а§ђа§єа•Ба§Іа§Њ а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х а§ђа•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§Ха•З а§Єа§Ва§∞а§Ха•На§Ја§£ а§Ѓа•За§В а§ђа§єа•Б১ а§Ха•Ба§Ы а§Ра§Єа§Њ а§єа•Л১ৌ а§єа•И а§Ьа§ња§Єа•З ৮а•На§ѓа§Ња§ѓ а§Фа§∞ а§Єа•Ма§∞а•На§єа§Ња§∞а•Н৶а•На§∞ -৙а•Ва§∞а•На§£ ৮৺а•Аа§В ুৌ৮ৌ а§Ьа§Њ а§Єа§Ха§§а§Ња•§ а§Па§Х а§єа•А ৴ৌ৪৮ ১৮а•Н১а•На§∞ а§Ха•З а§Е৮а•Н১а§∞а•На§Ч১ а§Ха§Ња§Ѓ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•З ৵а§∞а•На§£а•Ла§В а§Ха•А ১а•Ба§≤৮ৌ а§Ѓа•За§В а§≠а•А а§ѓа§є а§Єа•Н৙ৣа•На§Я а§єа•Л а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ ৴ৌ৪৮ ১а§В১а•На§∞ а§Ха•З а§Па§Х ৵ড়а§≠а§Ња§Ч а§Ха•З а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§∞а•А ৵ а§Ха§Ња§∞а•На§ѓа§Ха§∞а•Н১ৌ а§Ха•Л а§Ьа§єа§Ња§Б а§єа§Ѓ ৵ৌ১ৌ৮а•Ба§Ха•Ба§≤ড়১ а§Ха§Ха•На§Ј а§Ѓа•За§В а§Ха§Ња§∞а•На§ѓ а§Ха§∞১а•З ৶а•За§Ц১а•З а§єа•Иа§В, ৵৺ৌа§Б а§Йа§Єа•А ৴ৌ৪৮১а§В১а•На§∞ а§Ха§Њ а§Єа•Ба§∞а§Ха•На§Ја§Њ а§Єа•И৮ড়а§Х а§Ра§Єа•А ৙а§∞а§ња§Єа•Н৕ড়১ড়ৃа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§∞৺৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§ђа§Ња§Іа•На§ѓ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И, а§Ьа§єа§Ња§Б ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় а§Е৙৮а•З а§Йа§Ча•На§∞ а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В ৵ড়৶а•Нৃুৌ৮ а§∞৺১а•А а§єа•Иа•§ а§∞а§Ња§Ь৲ৌ৮а•А а§Ха•З а§≠а§ђа•На§ѓ а§≠৵৮а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ха§Ња§∞а•На§ѓ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Фа§∞ а§єа§ња§Ѓа§Ња§Ва§Ъа§≤ а§Ха•А а§Єа•Аа§Ѓа§Њ ৙а§∞ а§Ша•Ла§∞ ৴а•А১ а§Ша•Ла§∞ а§єа§ња§Ѓ а§Ѓа•За§В а§∞৺৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Єа•И৮ড়а§Х а§Ха§Њ а§Ьа•А৵৮ а§За§Єа•А ৵а•Иа§Ја§Ѓа•На§ѓ а§Ха•Л ৙а•На§∞а§Ча§Я а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ха§ња§Єа•А а§≠а•А а§Єа§єа•Г৶ৃ а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Ха•Л а§ѓа§є а§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ха§Ъа•Ла§Я১а•А а§єа•И, ৙а§∞ а§Ха•Ла§И а§≠а•А а§ђа•Нৃ৵৪а•Н৕ৌ а§За§Є а§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ѓа•За§В ৙а•Ва§∞а§Њ ৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১৮ а§≤ৌ৮а•З а§Ѓа•За§В а§Єа§Ѓа§∞а•Н৕ ৮৺а•Аа§В а§єа•Л а§Єа§Х১а•Аа•§ ৃ৶а•Нৃ৙ড় а§ѓа§є ১а§∞а•На§Х а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И а§Ха§њ ৙а•На§∞১а•На§ѓа•За§Х а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Ха•Л а§ѓа§є а§Єа•Н৵১а§В১а•На§∞১ৌ а§єа•И а§Ха§њ ৵৺ а§Е৙৮а•А а§За§Ъа•На§Ыа§Њ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Ха•Ва§≤ а§Ха§Ња§∞а•На§ѓ а§Ха§Њ а§Ъа•Б৮ৌ৵ а§Ха§∞ а§Єа§Ха•За•§ а§Е১а§Г а§За§Єа§Ѓа•За§В а§Е৮а•На§ѓа§Ња§ѓ а§Ха§Њ ৙а•На§∞৴а•Н৮ ৮৺а•Аа§В а§Жа§§а§Ња•§ а§Хড়৮а•Н১а•Б а§ѓа§є ১а§∞а•На§Х а§≠а•А ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•Ба§Єа§Ва§Ч১ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Ьа§ња§Єа•З а§єа§Ѓ а§Єа•Н৵а•За§Ъа•На§Ыа§Њ а§Ха§єа§Ха§∞ а§Єа§В১а•Ба§Ја•На§Я а§єа•Л а§≤а•З১а•З а§єа•Иа§В- а§Йа§Єа§Ха•З ৙а•Аа§Ыа•З а§≠а•А а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§В৴ а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড়ৃа•Ла§В а§Ха•А а§ђа§Ња§Іа•Нৃ১ৌа§Па§В а§єа•А а§єа•Л১а•А а§єа•Иа§Ва•§ а§Ђа§ња§∞ а§≠а•А а§Ра§Єа•З а§Е৵৪а§∞ а§Ж১а•З а§єа•Иа§В, а§Ьа§ђ а§ђа•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§∞а§Ња§Ја•На§Яа•На§∞ а§Ха•Л а§Е৙৮а•А а§За§Ъа•На§Ыа§Њ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Ха•Ва§≤ а§Ъа§≤৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§ђа§Ња§Іа•На§ѓ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Е৮ড়৵ৌа§∞а•На§ѓ а§Єа•И৮ড়а§Х а§Єа•З৵ৌ а§Ха•Л а§За§Єа§Ха•З ৶а•Га§Ја•На§Яৌ৮а•Н১ а§Ха•З а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В а§∞а§Ца§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ра§Єа•А а§Єа•Н৕ড়১ড় а§Ѓа•За§В ৶а•З৴ а§Фа§∞ а§Ж৶а§∞а•Н৴ а§Ха•А а§∞а§Ха•На§Ја§Њ а§Ха•А ৶а•Ба§єа§Ња§И ৶а•За§Ха§∞, а§Ьа•Иа§Єа•З а§ђа§≤ড়৶ৌ৮ а§Ха•А а§Ж৴ৌ а§Ха•А а§Ьৌ১а•А а§єа•И, ৵а•Иа§Єа•З а§єа•А а§Ха§≠а•А “а§Єа•Н৵৲а§∞а•На§Ѓ” а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ а§≠а•А а§Єа§Ѓа§Ња§Ь а§Ха•З а§Е৮а•За§Х ৵а§∞а•На§Ча•Ла§В а§Ха•Л а§Ха§Ја•На§Я ৪৺৮ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•А ৙а•На§∞а•За§∞а§£а§Њ ৶а•А а§Ьৌ১а•А ৕а•Аа•§ а§ѓа§є а§Єа§єа•Г৶ৃ১ৌ а§Ха•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Єа•З а§Е৮а•На§ѓа§Ња§ѓ а§≠а§≤а•З а§єа•А ৙а•На§∞১а•А১ а§єа•Л ৙а§∞ ৵৺ а§Ра§Єа•А а§ђа§Ња§Іа•Нৃ১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Ьа§ња§Єа§Єа•З ৙а•Ва§∞а•А ৮ড়ৣа•На§Ха•Г১ড় а§Ха§≠а•А а§Єа§Ва§≠৵ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§єа§Ња§Б, а§Йа§Єа•З а§Ра§Єа§Њ а§∞а•В৙ ৶ড়ৃৌ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И а§Ха§њ ৵৺ а§Жа§∞а•Л৙ড়১ а§Е৮а•На§ѓа§Ња§ѓ а§Ьа•Иа§Єа•А ৮ а§≤а§Ча•За•§ а§Хড়৮а•Н১а•Б а§ѓа§є ১а•Л а§За§Є ৙а•На§∞৴а•Н৮ ৙а§∞ ৵а§∞а•Н১ুৌ৮ а§ѓа•Ба§Ч-а§Єа§В৶а§∞а•На§≠ а§Ѓа•За§В ৶ড়ৃৌ а§Ьৌ৮а•З ৵ৌа§≤а§Њ а§Й১а•Н১а§∞ а§єа•Иа•§ а§Ьа•Иа§Єа§Њ а§Ха§њ ৙৺а§≤а•З а§Ха§єа§Њ а§Ьа§Њ а§Ъа•Ба§Ха§Њ а§єа•И а§Ха§њ ৴а•На§∞а•Аа§Ха•Га§Ја•На§£ а§Єа•Н৵ৃа§В а§Ха•Л а§єа•А ৵а§∞а•На§£а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•Нুৌ১ৌ а§Єа•Н৵а•Аа§Ха§Ња§∞ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Й৮а§Ха•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Ѓа•За§В ১а•Л а§За§Єа§Ѓа•За§В а§Е৮а•На§ѓа§Ња§ѓ а§Фа§∞ а§Е৮а•Ма§Ъড়১а•На§ѓ а§Ха§Њ ৙а•На§∞৴а•Н৮ а§єа•А ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ ৺ড়৮а•Н৶а•Ва§Іа§∞а•На§Ѓ ৙а•Б৮а§∞а•На§Ь৮а•Нু৵ৌ৶а•А а§єа•И а§Фа§∞ а§Йа§Єа§Ха•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ а§Ѓа•За§В а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£ ৵а§∞а•На§£ а§Ха§Њ а§Хড়১৮ৌ а§єа•А ু৺১а•Н১а•Н৵ а§Ха•На§ѓа•Ма§В ৮ а§єа•Л, ৵৺ а§Йа§Єа•З а§Ха§єа•Аа§В а§ѓа§є а§Ж৴а•Н৵ৌ৪৮ ৮৺а•Аа§В ৶а•З১ৌ а§Ха§њ а§Єа•Н৵৲а§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ ৙а§∞ড়১а•На§ѓа§Ња§Ч а§Ха§∞৮а•З ৙а§∞ ৵৺ ৮ড়ুа•Н৮ ৵а§∞а•На§£а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ь৮а•На§Ѓ ৮৺а•Аа§В а§≤а•З а§Єа§Ха§§а§Ња•§ а§Е১а§Г а§Па§Х а§Уа§∞ а§Ьа§єа§Ња§Б а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£ ৶а•Ба§Ја•На§Ха§∞а•На§Ѓ а§Ха•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ а§Ѓа•За§В ৴а•В৶а•На§∞ ৐৮ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И, ৵৺ৌа§Б ৴а•Б৶а•На§∞ а§≠а•А а§Єа•Н৵৲а§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ ৙ৌа§≤৮ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Ба§Ж ৶а•Н৵ড়а§Ь-৵а§∞а•На§£ а§Ѓа•За§В а§Ь৮а•На§Ѓ а§≤а•З а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Е১а§Г а§Ха§∞а•На§Ѓа§Ъа§Ха•На§∞ а§Ха§ња§Єа•А а§Ха•З ৙а•На§∞১ড় ৙а§Ха•Нৣ৙ৌ১ ৮৺а•Аа§В а§Ха§∞১ৌ, а§За§Єа§≤а§ња§ѓа•З а§Йа§Єа§Ха§Њ а§ѓа§є а§Жа§Ча•На§∞а§є а§єа•И а§Ха§њ ৴а•Б৶а•На§∞ а§Ха•Л а§≠а•А а§Єа•Н৵৲а§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ ৙ৌа§≤৮ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ а§За§Є ুৌ৮а•Нৃ১ৌ а§Ѓа•За§В а§Ча•А১ৌ а§Фа§∞ ুৌ৮৪ а§Ха§Њ ৪ুৌ৮ ৶а•Га§Ја•На§Яа§ња§Ха•Ла§£ а§єа•Иа•§ # ৙а§∞ু৙а•Ва§Ьа•На§ѓ, ৙৶а•На§Ѓа§≠а•Ва§Ја§£, а§ѓа•Ба§Ч১а•Ба§≤а§Єа•А а§°а§Њ. а§∞а§Ња§Ѓа§Ха§ња§Ва§Ха§∞а§Ьа•А а§Й৙ৌ৲а•На§ѓа§Ња§ѓа•§ ৮ু৮ а§Єа§ђа§єа§ња§Ва•§ ৴а•Ба§≠ а§¶а§ња§®а•§ |

а§Е৮а•На§ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ-а§Еа§Іа•Нৃৌ১а•На§Ѓ а§≤а•За§Ц

- а§∞а§Ња§Ѓа§Ха•Га§Ја•На§£ ৙а§∞а§Ѓа§єа§Ва§Є а§Ха•А а§Е৶а•Н৵а§≠а•Б১ '৵ৌ৮а§∞а•Л৙ৌ৪৮ৌ'

- ৺৮а•Бুৌ৮ а§Ьа§ѓа§В১а•А 2023: а§Е১а•Ба§≤ড়১ а§ђа§≤ а§Іа§Ња§Ѓа§В.. а§єа•За§Ѓ ৴а•Иа§≤а§Ња§≠৶а•За§єа§В..

- ৥ৌа§И а§Ха§∞а•Ла§°а§Љ а§Ха•З а§Жа§≠а•Ва§Ја§£а•Ла§В а§Єа•З а§Єа§Ьа•За§Ча•А а§Ча§£а§™а§§а§њ ৐৙а•НвАН৙ৌ а§Ха•А а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড়

- а§Ха•А৮ৌа§∞а§Ња§Ѓ а§ђа§Ња§ђа§Њ а§Ха•З 424৵а•За§В а§Ь৮а•На§Ѓа•Л১а•Н৪৵ ৙а§∞ а§Ѓа§єа§ња§≤а§Њ а§Ѓа§£а•На§°а§≤ а§Ха§Њ а§Єа§∞ৌ৺৮а•Аа§ѓ а§ѓа•Ла§Ч৶ৌ৮

- ৙ড়১а•Г ৙а§Ха•На§Ј а§Ѓа•За§В ৮а§И а§Ъа•Аа§Ьа•За§В а§Ца§∞а•А৶৮а•З а§Ха•А а§Ха•НвАНа§ѓа•Ла§В а§Ха•А а§Ьৌ১а•А а§єа•И ু৮ৌ৺а•А?

- ৲৮ а§Ха§Њ а§Еа§Ва§ђа§Ња§∞ а§≤а§Ча§Њ ৶а•За§Ча•А а§Єа§єа•А ৶ড়৴ৌ а§Ѓа•За§В а§∞а§Ца•А а§Ча•Ба§≤а•На§≤а§Х

- а§Ѓа§И а§Ѓа•За§В а§єа•Ла§Ча§Њ а§З৮ а§Ча•На§∞а§єа•Ла§В а§Ха§Њ а§Ча•Ла§Ъа§∞, ৐৮а•За§Ча§Њ а§ђа•З৺৶ ৴а•Ба§≠ а§ѓа•Ла§Ч

- ৴৮ড় а§Ха•З а§ѓа•З 3 а§Ц১а§∞৮ৌа§Х а§ѓа•Ла§Ч а§Ьа•А৵৮ а§Ха•Л ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Ха§∞ ৶а•З১а•З а§єа•Иа§В а§ђа§∞а•Н৐ৌ৶

- а§Е৙৮а•З а§Ша§∞ ৙а§∞ а§єа•А а§∞а§єа§Ха§∞ ু৮ৌৃа•За§В а§Ча•Ба§∞а•В ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ха§Њ ৙а§∞а•Н৵: ৪ড়৶а•На§Іа§Ња§∞а•Н৕ а§Ча•М১ু а§∞а§Ња§Ѓ а§Ьа•А

- а§Єа•Н৵ৌুа•А а§Єа§єа§Ьৌ৮৮а•Н৶ а§Єа§∞а§Єа•Н৵১а•А: а§Ьড়৮а§Ха•З а§Ьа•А৵৮ а§Чৌ৕ৌ а§Ѓа•За§В ৮ড়৺ড়১ а§єа•И а§Ьа§Ч১ ৪৮а•Н৶а•З৴

৵а•Ла§Я ৶а•За§В

а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ж৙ а§Ха•Ла§∞а•Л৮ৌ а§Єа§Ва§Ха§Я а§Ѓа•За§В а§Ха•За§В৶а•На§∞ ৵ а§∞а§Ња§Ьа•На§ѓ а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞а•Ла§В а§Ха•А а§Ха•Л৴ড়৴а•Ла§В а§Єа•З а§Єа§В১а•Ба§Ја•На§Я а§єа•Иа§В? |

|

|

а§єа§Ња§В

|

|

|

৮৺а•Аа§В

|

|

|

৐১ৌ৮ৌ а§Ѓа•Б৴а•На§Ха§ња§≤

|

|

|

|

а§Са§°а§ња§ѓа•Л

- а§Ѓа•Ба§Єа•На§Хৌ৮ а§Ѓа•За§≤ а§П৙ড়৪а•Ла§° а§Ж৆а§Г а§Па§Жа§За§Ьа•А а§Па§Х ৙৺а§≤ ৙а§∞ড়৵ৌа§∞ а§Ха•З а§°а•Й а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Єа§ња§Ва§є а§Ча•Мৰ৙ৌа§≤ а§Ьа•А а§Фа§∞ а§Єа•Ба§Ѓа•За§Іа§Њ а§Ѓа•Иа§Ѓ ৮а•З а§Ха•А ১ৌа§∞а•Аа§Ђ , а§Ха§єа§Њ а§Єа§ђ а§Єа•Б৮а•За§В а§єа•Ла§Ча§Њ а§≤а§Ња§≠

- а§Ѓа•Ба§Єа•На§Хৌ৮ а§Ѓа•За§≤ ৮৵ ৴а•Га§Ва§Ца§≤а§Њ а§Еа§Ва§Х 1

- ৴৺৶ а§Ха•Л а§Ха§≠а•А а§≠а•А а§Ча§∞а•На§Ѓ а§Ха§∞а§Ха•З ৮৺а•Аа§В а§Ца§Ња§ѓа•За§В ৵а§∞৮ৌ а§єа•Ла§Ча§Њ ৮а•Ба§Х৪ৌ৮а§Г а§°а•Й а§∞৵ড় а§Ча•Ла§Ча§ња§ѓа§Њ, ৵а§∞а§ња§Ја•Н৆ а§Жа§ѓа•Ба§∞а•Н৵а•И৶ড়а§Х а§Ъа§ња§Хড়১а•На§Єа§Х

- а§Єа§ђа§Ха•А ৙а•Ба§Ха§Ња§∞ а§Ьа§ѓ ৴а•На§∞а•А а§∞а§Ња§Ѓ, а§≠а§Ха•Н১ড় а§Ча•А১

- ৵ৌа§∞а§Ња§£а§Єа•А ৙а•Ба§≤ ৺ৌ৶৪а•З а§Ха•З ৴ড়а§Ха§Ња§∞ а§≤а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха•Л а§≠а•Ла§Ь৙а•Ба§∞а•А а§Ча§Ња§ѓа§Х а§Ха•А ৴а•На§∞৶а•На§Іа§Ња§Ва§Ьа§≤а§њ